【RoHS 2.0】RoHS2.0來了怎麼辦(上篇)

歐盟RoHS正式推行至今轉眼間已經十二年了,回想法令剛頒布時,面對這史無前例的要求,不管是大廠或是各級供應鏈間經常是無所適從,小廠看大廠怎麼做,下游看上游客戶怎麼要求,如今,過了十多年,廠商間已經能掌握品質與RoHS要求兼應對的方式。

為了確保生產的產品符合歐盟RoHS法令的要求,廠商大多數會採用圖一所示的方式因應:

- 「零件承認」:透過廠商保證書、第三公正單位報告,確保採用的零料件符合要求

- 「送測」:定期或不定期抽樣送請第三公正單位檢測,以確保生產過程中的料件符合要求

- 「自主進料檢驗」:採購RoHS檢測設備(如:XRF或其他RoHS快篩儀器)進行內部自主管理

透過零件承認從源頭管理起,乃是目前每一個廠商都會做的管理手法,將檢測的成本直接轉嫁給上游供應商並要求供應商確保品質,確實是最方便且符合成本效益的方式,然而,若沒有配套實際抽樣檢驗的監察機制,這樣只做零件承認的做法反而是風險最高的。也就是說,實際抽樣檢測是必要的手段,重點在於抽樣頻率與檢測方式,是藉由送測第三公正單位?還是藉由自購設備進行自主管理?以達到有效降低供應商管理的風險。

至於送第三方檢測的優點是報告具有公信力,然而,對於有疑慮的料件,產線上必須馬上確認是否可以繼續生產時,就顯得即時性不夠,必須三至五天才能取得報告。若是測試需求量大,送委測除了將是一筆很大的費用支出外,並不能滿足廠內即時進料檢驗(IQC)與生產製程監控(IPQC)的目的。

若是利用自購設備,對於廠商而言,確實造就廠商自身檢證能力的提升,以及有效的品質風險管理,然而,採購檢測設備的投入成本以及後續維護費用,無形中也增加廠商的製造成本。 茲將這三種方式的優缺點整理成下表:

| 因應方式 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|

| 零件承認 | 源頭管理成本低 | 若無抽樣配套措施,風險高 |

| 送測 | 報告有公信力 | 費用高 即時性不夠 非同批數據,代表性有疑慮 |

| 自主進料檢驗 | 風險管控自主性高 即時性高 平均檢測費用低 |

購置成本高 有維護及管理的成本 檢測需求下降時會造成設備閒置 |

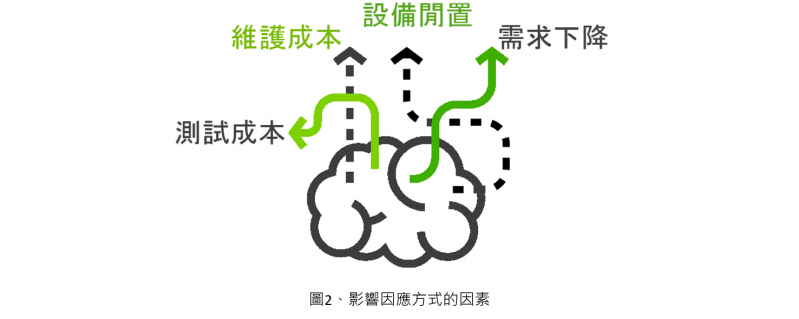

每一種方法都有優缺點,就看您是用甚麼角度來考量,因此,若是能結合自主檢驗的優點,且能免去購置設備時衍生的成本與維護費用的負擔,同時,更能隨檢測需求的多寡,隨時彈性地調整測試需求,加上又沒有委託第三公正單位測試的費用高、即時性不夠的缺點,對於產業界將是一大福音。 【下篇請點我】

LINE

LINE Facebook

Facebook